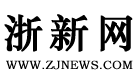

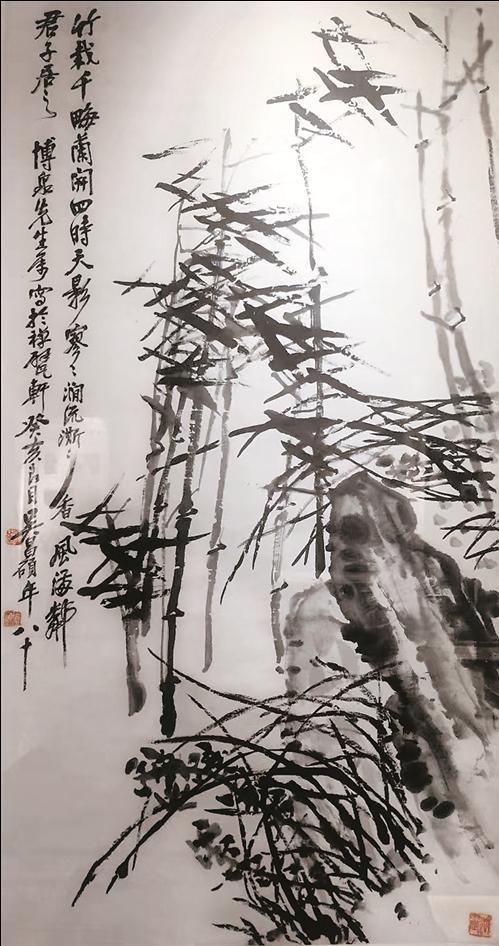

吴昌硕 行书自作诗 浙江省博物馆藏

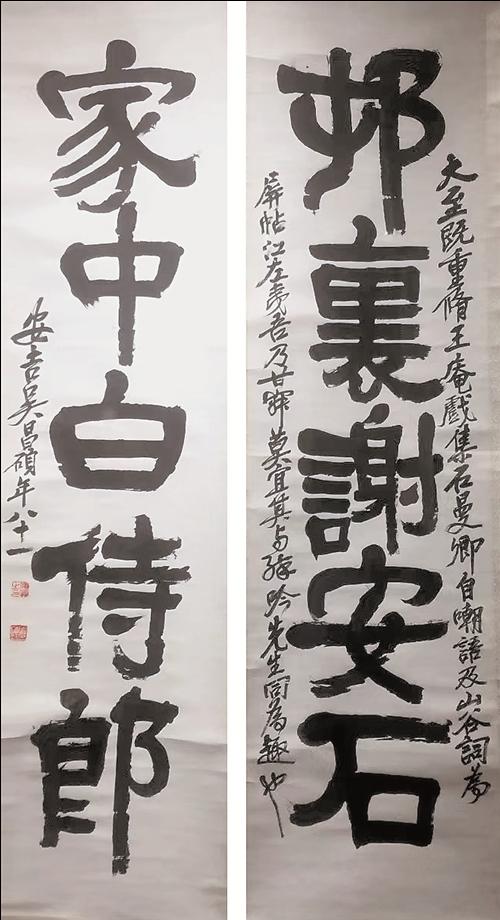

隶书村里家中五言联

那 海

说起来,上一次看到吴昌硕大展还是在2018年6月,故宫博物院文华殿,“铁笔生花——故宫博物院藏吴昌硕书画篆刻特展”。站了足足七个小时,一张张细看。今年在浙江美术馆展出的吴昌硕艺术传承展,主要是从文脉传承上呈现,其中吴昌硕的大多作品来自西泠印社与安吉吴昌硕纪念馆藏。

是炎热的天,缶翁花香,总有诗心在。在里面看到一枚吴昌硕的篆刻,印文是“湖州安吉县”。想想不管世事如何,也莫管多少赞与微词,他始终是湖州安吉县那个吴俊卿。

一

初识吴昌硕到今,断断续续,看他的作品,也有好些年了。此次走到他的作品面前,禁不住会像朱利安·巴恩斯所说,要在心中问候。

想到德加与安格尔的故事。1911年,双目失明的德加到画廊参观十九世纪新古典主义巨匠安格尔画展。他让双手从安格尔画作前一一掠过,向他的画家致敬。这是一种与风的触摸,对德加而言,他完成了灵魂上对前辈的珍视。

事实上,作为观者,置身于这些金石书画之中,似乎生命中许多悬而未决的情绪在这里可以得到缓释,这也是看展的乐趣吧。

观者与每个画家的相遇都有不同的情绪。就如看金农的画,看他的荷塘忆旧,看他有时题跋絮絮叨叨,追念往日,这感觉真有点像老友相聚。而吴昌硕的作品给人的感觉是很特别的。他有金石之气的表达,也有雅俗共赏时的亲切。吴昌硕作于1902年的纸本《鼎盛图轴》(浙江博物馆藏),绘画与青铜器全形拓相结合,在华丽繁盛之中,苍劲浑厚。画面中,牡丹烂漫,枝条茂密,梅花古拙,铜器拓片斑驳。每见此画,总会想到《易经》中的六个字:刚健、笃实、辉光。所谓宏大气象与凝固的美感也就如此了。

在吴昌硕的作品里,有和煦的东西,有雍容的瞬间,也有将人类悲情的即时即觉幻化为雄健刚强的风格,以及,笔墨之中呈现的横扫千军的霸气。这是他融金石书画为一炉,以深厚内功师古开今。吴昌硕画作设色大胆,又永存诗心,这背后却是他饱受动荡的一生。

吴昌硕的大写意绘画中多次出现的“拟青藤笔意”“青藤句,俊卿录之”,可以看到徐渭对他的影响。徐渭的大写意泼墨而成的《水墨葡萄图》,“半生落魄已成翁,独立书斋啸晚风。笔底明珠无处卖,闲抛闲掷野藤中”,直击内心。在饱经跌宕、动荡、潦倒与贫穷,徐渭以他的方式抒写肆意而又沉郁的史诗。或者说,当徐渭以自己的悲情人生开启他的水墨大写意,在人生际遇与内心精神气质的契合上,吴昌硕对徐渭可谓顶礼膜拜。

吴昌硕也引石涛为知己。“几回低首拜清湘”,这是他对清湘老人的膜拜。石涛有首题画诗云:“天地氤氲秀结,四时朝暮垂垂,透过鸿蒙之理,堪留百代之奇。”艺术家的作品,留下天地之境,这是意象上的神性的表达。天雨天晴,一边是无边的广阔,一切都开始滋生,石涛以万点朱砂胭脂乱涂大抹秋林人醉,他的自然天纵的笔法,与呈现的生命力,当然也为吴昌硕所取。他的《观瀑图》,是晚年山水精品,落款“老缶吴昌硕学石涛”。这是癸亥冬(1923),吴昌硕年八十,在他心头依然有着始终追慕的石涛。

而金农的梅花,有时则是漫不经心,却笔简意远;有时突然会花光迷离,让你将六朝山水弃之一边。陈淳以清丽之风,精妙点染,赵之谦设色浓艳,八大山人在奇崛中向晋人书法探寻收敛与克制,有时,他的画面就只有一条鱼,却让你看到天光云影。一花一鸟,都负荷着无限的深意,无边的深情。“八大昨宵入梦,督我把笔画荷。”(吴昌硕《蒲草白荷图》),“八大真迹世不多见。于友人处假得玉簪花一帧,用墨极苍润。”(吴昌硕《效八大山人画》),八大山人“笔墨了无烟火气”,简之又简以及空灵的状态在早期的吴昌硕的作品中可以窥见。当然,我们在吴昌硕的作品中,还可以看到他受到同时期的张孟皋、任伯年等人的影响。那么,当吴昌硕以“石鼓”入画,“苦铁画气不画形”,汲取诸家艺术上的营养,自成一派,苍茫古厚,他对后世学艺者的忠告无疑也是振聋发聩:“学我,不能全像我。化我者生,破我者进,似我者死。”

对传统的学习与承接,马蒂斯有个很到位的说法:“当一位已经绽放的艺术家觉得不再有必要经常地回到‘土壤’里去的话,他的结局就只能是在原地打转,不停地重复自己,直到这种重复把他自己的好奇心熄灭为止。”吴昌硕是一个能不断回到“土壤”之人,与古为徒,在密密麻麻的时间的针脚中,留下他“不薄今人爱古人”,对传统深衷承继的心迹。

二

我们总是试图从艺术家的生平来分析他的艺术成就。德国诗人荷尔德林有两句诗:谁沉冥到/那无边际的“深”/将热爱着/这最生动的“生”。吴昌硕的一生,可以说就是在那无边际的“深”处热爱着最生动的“生”。

清道光二十四年(1844),吴昌硕出生在浙江安吉的诗书之家。1840年鸦片战争爆发,印象派大师莫奈、清末海派四杰之一的任伯年都在这一年出生。此后,海上画派与印象派的莫奈、塞尚、雷诺阿都带着艺术史的使命,开始寻求他们在艺术上的作为,开启艺术史一个特别的时期。在这些光芒四射的艺术家中,吴昌硕无疑具有极高的辨识度。

他自小读私塾学篆刻,启蒙于经史诗词。17岁时,因兵乱与家人失散,只身逃难。21岁时,与父亲相聚,返回故里,见“亡者四千人,剩二十五”,吴家九口人,只剩父子两人。他未成婚的妻子也死于这次战乱。

此后他求学、游艺、游宦,曾因仕途与生计困窘,由友人荐为县丞小吏。也曾投笔从戎,在甲午战争爆发后赴山海关御敌。1899年,56岁的吴昌硕保举任江苏安东县知县,走上“酸寒尉”一生权力的顶峰。“一月安东令”,因不善奉承黯然离职。他84年的生命中,经历太平天国运动、第二次鸦片战争、洋务运动、甲午战争、戊戌变法、义和团运动、辛亥革命、军阀混战,遭遇“三千年来未有之变局”。他一生都在乱世中,在无可避免的时代变迁中,此后彻底放弃了对功名的幻想,却又在艺术上达到巅峰,被誉为“文人画最后的高峰”。

对于艺术而言,离乱会出强音,也有悲歌。诗人吴梅村经历明末之离乱,写下“吾一生际遇,万事忧危。无一刻不历艰难,无一刻不尝辛苦。实为天下第一苦人”的遗言。而在吴昌硕身上,那些跌宕流离的岁月给予的,并不是悲苦人生的沉沦与哀怨,而是更为深厚宽容的力量。当我们试图寻找吴昌硕作品中何以有如此浑厚古丽苍茫之味,无疑又被他的大格局所吸引。

吴昌硕曾课读于国学大师、名满学界的俞樾的“曲园”,应聘司帐于陆心源的潜园“皕宋楼”,坐馆数年在姑苏收藏大家吴云的听枫堂“两罍轩”,相交晚清名臣、收藏巨擘“滂喜斋”的潘祖荫,结识封疆大吏、金石彝器精湛的“愙斋”吴大澂,研读于名门望族、藏品宏富的顾麟士的怡园“过云楼”等。(《吴昌硕评传》/王琪森)这些常人一生可遇不可求的深厚的人文机缘,都与吴昌硕有着密切的交集。

吴昌硕的朋友圈也汇聚了中国近现代史的文人雅士。光绪十八年(1892),吴昌硕作有《石交录》,里面就记录了43位契友。他倾倒于“性豪侠,有奇气”之人,如沈楚臣;也仰慕于那些“性沉静”“敛气自收”之人,如“为学博综汉唐,不读宋以下书”的杨岘,“工楷书,为诸侯上宾”的安济青,“精于篆、隶,善治印,出入秦汉”的吴山,“以师事之”的善画梅的潘芝畦等。“我性疏阔类野鹤”,这些交往也影响了吴昌硕。日后,当他被公推为海派书画领袖人物,成为西泠印社的首任社长,无疑,这与波澜起伏的时代,吴昌硕对后辈不遗余力提携,以及宽厚性情,不无关系。

王一亭的《缶庐讲艺图》,所绘五人,系吴昌硕与他四个早逝的弟子,次子吴涵 、陈衡恪、李苦李、刘玉庵。缶庐讲艺的场景,也让我们见到在那个风云跌宕的年代,一代宗师吴昌硕对后学的教诲与影响。

吴昌硕当年曾书赠王一亭行书联,引杜甫诗云:风波即大道,尘土有至情。这十个字可以说是两人友情的表白。吴昌硕与王一亭亦师亦友,作为海派书画艺术的创造者和传承者,两人也被称为“海上双璧”。吴昌硕的生平可谓浓墨重彩。我们在齐白石、王一亭、钱瘦铁、潘天寿、沙孟海、吴茀之、诸乐三等人身上,都能看到吴昌硕艺术的传承与发展。

他当然也是情深之人。老友蒲华一生可谓潦倒不堪,他去世后,吴昌硕为其安排身后之事。他题蒲华的墓志铭云:“富于笔墨穷于命。”道出他对友人的叹惋。

乙酉春仲(1909),吴昌硕66岁。月夜,他又一次与早逝的未婚妻章氏在梦中相遇。他记录此事,以“明月前身”印,印侧刻一女子背影。以楷书阳刻“元配章夫人梦中示形,刻此作造像观,老缶记”,来追忆章氏,以示相思。

陈巨来写吴昌硕,称他年老娶妾,不久妾随人私奔去。吴昌硕对人叹说:我情深,她一往。这些可为闲谈之事,也有血有肉。晚年,吴昌硕脑后一个小髻,样子也越来越慈祥。食金石力,养草木心。想来也就如此了。

三

曾在夏日,住在浙东的一个村落。晨起,漫步寻常巷陌,见金黄色的葫芦、倭瓜挂在藤蔓上。黄昏时有细雨,明明暗暗地下,唤醒泥土湿润的气息。午后,小院里桃树上刚摘的大桃,用井水冰镇过的西瓜,一把蒲扇,倘若再有个老缶,这就是入了吴昌硕的画境了。

总觉得吴昌硕与马蒂斯有许多相似之处。马蒂斯出生在1869年,作为野兽派代表人物,他以雄浑华丽的艺术风格示人,画作用色热烈、鲜艳。吴昌硕则引入西洋红,大刀阔斧地用大红大绿,设色大胆。从本质而言,吴昌硕的艺术形式与审美情调基本是传统士大夫的,艺术中也有浓郁的市民情调,又有文人画气息,创造一个浓烈浑厚的风格。两人的作品,都流淌着大写意绘画的气质,也都很少看到内心的挣扎与苦痛。不无巧合,同时期的印象派注重光与影,海上画派则设色浓丽,注重色彩的表达。这些出生在19世纪的艺术家,无不共通地在色彩上营造自己的绘画语言。

就如站在吴昌硕作于1908年的《花卉蔬果图卷》前,我被这一百多年前的花卉蔬果所吸引。它们寂静地在时光中停留,却依然饱满生动,不落于清新淡薄,也不落于粉脂艳俗,在浑厚中泛着好看的色调,静静地散发着一种永恒的气息。玉兰、荔枝、石榴、葡萄、白菜……每种花卉蔬果是平静生活中朴素的存在,扬着时光拂在它们身上的光亮,在古厚质朴的意趣中,又撩来些他乡的气息。据说当年沪上曾有“家家缶翁,户户昌硕”的盛况,当吴昌硕援引寻常花卉蔬果入画,这是一种生动的表达。这些蔬果带来的生活气息也是诱人的。

色彩总能直观形象地展现活力、动感、激情、生机。观吴昌硕的画作,顿觉缶庐花香,杏花、凤仙花、桃花、牡丹、荷花、水仙、天竺、菊花,古艳饱满,花香四溢,倒也应和了杜甫诗句:红入桃花嫩,青归柳叶新。当吴昌硕将笔触延伸到远古的大师,又融入现代的审美情怀,他的绘画,势必以丰满的色相直达内心。

我们见其作于1915年的《岁朝清供图轴》,一枝红梅,置于古器之中。水仙、蒲草,水墨醇厚,敷色古艳。金农、高凤翰、任伯年都曾画过《岁朝清供图》,受吴昌硕影响较大的齐白石更是时常以牡丹入画,绘有岁朝清供。汪曾祺说:曾见一幅旧画: 一间茅屋,一个老者手捧一个瓦罐,内插梅花一枝,正要放到案上,题目:“山家除夕无他事,插了梅花便过年。”这才真是“岁朝清供”。吴昌硕的岁朝清供,则信手挥洒,遒劲古拙。那朵红梅,分明是陈洪绶《歌诗图》中案头花器中那一朵,只是陈洪绶是白色的蜡梅。吴昌硕则以红梅俏丽设色,鲜妍之色与绿色的水仙相映,红与绿却至于清雅,这是吴昌硕用色之神妙了。

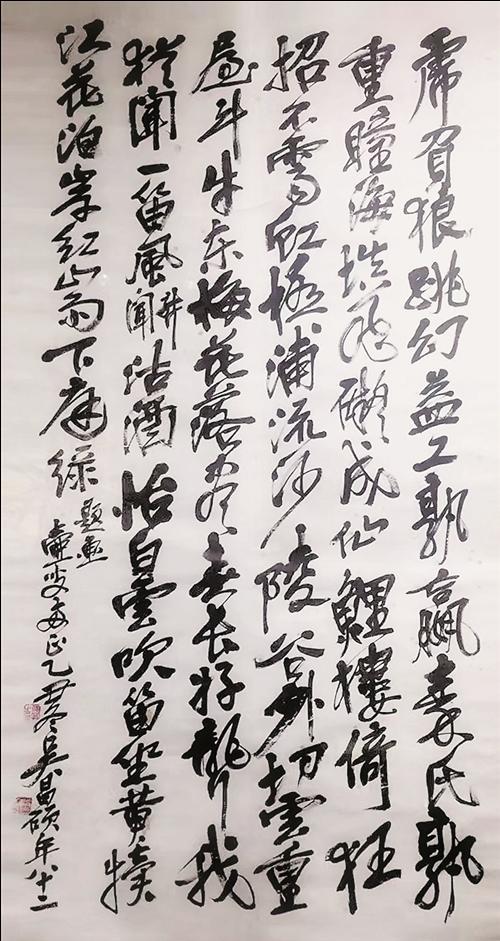

观吴昌硕作于1905年的紫藤图,亦可谓出神入化。当他“以作书之法作画”,他画笔下的紫藤,如同草书,奇气奔放豪纵。“繁英垂紫玉,條繋好春光”,苍润烂漫,酣畅淋漓,讲究法度,却又在法度之外妙趣横生。

作于1927年“凉秋”《行书普宁寺牡丹诗》轴,是吴昌硕生命最后一年的书法作品。行书如藤蔓盘旋。人书俱老。这是一个历经沧桑世事洞明的老人的内心独白,古拙沉稳,这也是人生的况味吧。

多年来,吴昌硕蓄积之深及厚,粹然儒者。看其印,渊穆浑厚。每每看其梅花,每一朵花,每一根遒劲的枝,无不是一个有故事有记忆的呈现。

四

我曾在山间古寺,见寺庙经书前一块精妙的汉砖,上有花纹,繁复古拙,它在深秋的寥落中,让人恍若窥见历史的厚重。观吴昌硕的金石书画,总有这份厚重的人文精神存在。

终其一生,吴昌硕都是一个诗人,这是他诸艺的本源。以致有时候,看吴昌硕的画,总是在题跋处凝神好久。这些臻于无限的诗心,如他的好友大儒沈曾植所言,“翁书画奇气发于诗,篆刻朴古自金文,其结构之华离杳渺未尝无资于诗者也”。

龚自珍有诗云:“名场阅历莽无涯,心史纵横自一家。”当一个人万山看遍,心史纵横,自成一家,以诗书画印,循环自己的艺术人生,无疑,这也是人间至乐。

民国十六年(1927),吴昌硕去世,后归葬于余杭超山香雪海。如他所愿,那里有他一生视为知己的梅花。

据说法国画家勃纳尔一生最后一幅作品是《花朵绽放的杏树》。葬礼的那天,雪花落在杏树的明媚粉嫩上,也落在金合欢的明媚鲜黄上。我也忍不住出于好奇,也想问,吴昌硕去世的时候,大自然为他做了什么。那些他一生挚爱的纷开的花朵,那些缠绕的紫藤,那些蔬果,那些梅花,它们是否觉得不是在送走他,而是在向一段热恋告别呢。

(本文配图系2020年在温岭王伯敏艺术史学馆临展厅进行的“食金石力 养草木心——吴昌硕书画篆刻艺术展”部分展品,由黄晓慧拍摄提供)

来源:台州日报